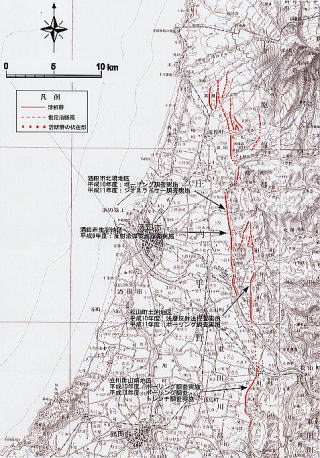

遊佐町から藤島町までの庄内平野東縁断層帯

国の地震調査委員会は3月23日、「庄内平野東縁断層帯」について長期的な地震発生予測(暫定値)を公表しました。

30年以内の地震発生確率は最大6%で、マグニチュード(M)7・5程度となり、活断層では確率の高いグループに入っています。

庄内平野東縁断層帯(遊佐町−藤島町、長さ約38キロ)は西側に対し東側が隆起する逆断層で、平均活動間隔が2400〜4600年と幅があります。

1894年の庄内地震との関連は不明ですが、最新活動歴は約3000年前から18世紀までの間と推定されるため、30年以内の地震発生確率はほぼ0〜6%と評価しました。

藤島町添川地内の県道沿いに断層帯が走り、農村改善センター付近が断層帯の南端にあたります。

藤島町では新年度に61町内会すべてで自主防災組織の編成を完了させ、訓練にも力を入れます。

さらに、阪神大震災後に作成した防災のしおりを作り直し、再び全戸に配布する計画です。

太線が藤島町内を走る庄内平野東縁断層帯で、断層の東側が相対的に隆起する逆断層となっています。

逆断層:断層の一種で,断層面にそって上盤がずり上がったもの。▽上盤は傾斜した断層面の上にある部分、盤は下側の部分である。逆断層で断層面の傾斜が45度より小さいものは特に衝上断層という。

庄内平野東縁断層帯は西側に対して東側が隆起する

庄内地震

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

庄内地震(しょうないじしん)は、1894年(明治27年)10月22日17時35分に発生した山形県庄内平野北部を震源とする地震。地震の規模はマグニチュード7.0、最大震度は5を記録している。余震も数多く発生した。

しかしながら、地震が発生したのが日本において本格的に地震観測を始める直前であったということもあり正確な記録に乏しく、地震の規模はマグニチュード7.3、最大震度は現在の7相当ではないかとも言われている。

震源は北緯38.9度、東経139.9度、現在の山形県酒田市の中心部。庄内平野東縁断層帯の一部の観音寺断層で発生したと推定されている。この地震によって庄内平野、特に酒田を中心に局地集中的な大きな被害を出した。そのため、酒田地震とも呼ばれる。

家屋損壊は本荘や山形まで及び、酒田では大火災が発生、総戸数の8割が焼失した。

- 死者:739人

- 負傷者:8,403人

- 全壊家屋:3,858戸(山形県内)

- 半壊家屋:2,397戸(山形県内)

- 焼失家屋:2,148戸(山形県内)

- 破損家屋:7,863戸(山形県内)

庄内平野全域において地盤の亀裂や陥没、噴水・噴砂が多く発生した。

黒森村(酒田市)の砂丘では幅1町(約110m)に渡り深さ30尺(約10m)も沈下し、浜中村(酒田市)では高さ1丈(約3m)の小山が出現した。この地震によって当時は木造建築が大半であった家屋の破損が相次ぎ、木造建築の耐震性を改めて問うきっかけになった。このことにより、濃尾地震を契機に設置された震災予防調査会が木造建築改良仕様書を発表した。