テーマは 「三島(みしま)通庸(みちつね)と高橋(たかはし)兼吉(かねきち)からみた旧東田川郡役所の歴史的価値」で、講師は小幡圭祐氏(山形大学人文社会科学部准教授)です。

講演の結論から言えば、これまで2代目の郡役所だったことをマイナスにとらえていたことが、逆に火災が無ければ生まれなかった「唯一無二」の、歴史的価値に光を当てた講演でした。

郡役所火災が

小幡氏は、「山形県から儒教国家建設を目指した県令・三島通庸と、西洋建築の技術を独自に身体化し新たな建築様式の創出に挑戦した棟梁・高橋兼吉の両者の思惑を、目に見える形で示した唯一無二の郡役所建物。

それを生み出したのは、1886年の郡役所火災という偶発的な事件。

火災がなければその価値は生まれなかった。」と述べました。

三島と兼吉

明治期は、県令・三島通庸が、アメリカから輸入した鑿岩機(さくがんき)と、西洋建築を模した擬洋風建築を採用して公的建築を進めた。

初代東田川郡役所は明治12(1879)年から明治14(1881)年の間に、鶴岡市にある旧西田川郡役所などと同じ時期に建てられた。

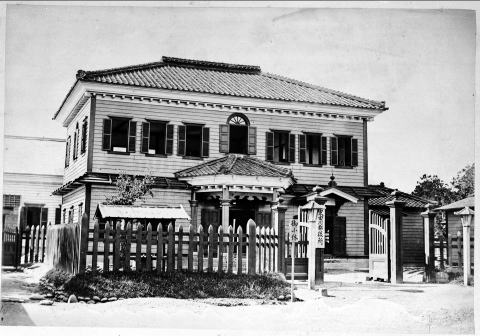

初代東田川郡役所庁舎(山形県立図書館デジタルライブラリー)

三島は、自分の儒教的価値観を維持するために、西洋の技術を取り入れた。

鶴岡県令時代に三島は、明治8(1875)年、酒田から鶴岡に県庁を移す際、鶴ケ岡城の石垣と濠を埋めて、公園として酒井家始祖3代を祀る荘内神社を建立し、町人地である馬場町に洋風瓦葺き3階建ての朝暘学校を建設した。

高橋兼吉は、旧西田川郡役所と旧鶴岡警察庁舎等の洋風近代建築の施工を担当し、庄内を代表する建築家として知られ、初代東田川郡役所の建築も兼吉の可能性が高い。

2代目郡役所

明治19(1886)年4月18日に近辺の大火に巻き込まれ消失したが、翌年の明治20(1887)年、2代目東田川郡役所が建設された。

2代目郡役所は、旧狩川村役場庁舎と和風基調で全体に雰囲気が良く似る点と、大部屋にトラスを採用する点で一致し、当時著名な兼吉が手がけた初代東田川郡役所が焼失したことにより、再建も兼吉に任せようというのは自然の流れといえ、2代目郡役所も兼吉が関わった可能性はある。

新たな和風建築

幕末から明治初期にかけて、西洋建築が取り入れられ、本格的な西洋建築が続々と建てられた。

しかし、組積造(そせきぞう・レンガ、石、コンクリートブロックなどの塊状の材料を積み重ねて造る建築構造)重視の西洋建築に対し、明治20年代頃から、日本の伝統である木造建築が見直される機運が芽生えた。

西洋化を強力に推し進めた三島通庸が去ったことで、新たな和風建築を目指す高橋兼吉が2代目郡役所をつくり、その対比が、唯一無二の純和風の郡役所として歴史的価値を残した。