加藤鉱一議員が参加しました。

徳島市「市民協働のまちづくり」

21日の徳島市では、「市民協働によるまちづくり」がテーマ。

徳島市は市内のNPO法人や地域活動団体の支援と育成に力を入れ、活動の拠点となる「まちづくり協働プラザ」を設置しています。

特に、「若者主体の清掃活動」の成功事例を学びました。

観光客が多く訪れる徳島市の中心市街地を快適に過ごして欲しいと、花植えやゴミ拾いなど、毎回200人を超える若者が集まっています。

地域と縁遠くなっている高校生や大学生が、なぜ、まちづくりに参画しているのか?

プラザマネージャーの岸田侑(きしだゆう)さんは言います。

環境NPO「グリーンバード徳島チーム」設立(2013年)が大きかったと。

「グリーンバード」は、2002年に東京の原宿・表参道で数人の青年たちが始めた「ゴミ拾い活動」で、日本各地や海外へ広がっています。

「グリーンバード」には、若者がボランティアに参加しない原因を打ち消す力があると言います。

「面白くなさそう」が「つまらなくない」、

「自分には関係ない」が、学生にとって活動証明や経験になり「いま必要なこと」、

そして、「同年代の人がいない」が、「同年代の顔が見える安心感」があると言います。

そのための活動のルールがひとつだけあり、それが「おしゃべりをすること」。

「良いことをしながら、おしゃべりをして、知り合いが増える」仕組みがあります。

阿波踊りに「ごみゼロ連」

徳島県の阿波踊りには、100万人以上の観光客が訪れ、出たごみは16㌧。このごみ問題を解決しようと、立ち上がった「ごみゼロ連」グループが、NHKテレビでも報道されました(写真)。

観客を踊りの列に巻き込み、皆で会場のごみを拾うという戦略です。

若者に「やるべき」などは言わず、「グリーンバード」のユニフォームがかっこいい、環境問題への関心や、自由におしゃべりできて楽しい取組になっています。

神山町「創造的過疎」

22日の神山町は、「創造的過疎」がテーマで、中山間地の人口減少・過疎化を克服している事例です。

徳島県神山町は人口4623人(令和7年3月1日)、面積は173・3km2で森林面積が86%、高齢化率が52・3%です。

地方のどこにでもある小さな町で、なぜ新たな展開が次々と起こるのか。

「創造的過疎」とは、1次産業のみに頼らない持続可能な地域を目指すことです。

過疎地における課題は、雇用がない・仕事がない、若者に魅力ある仕事の欠如です。

課題を解決し、可能性を開くプロジェクトに取り組んできました。

1990年代は、戦前の1927年にアメリカから贈られてきた「青い目の人形」が、保存されていた小学校から、送り主を捜し当て、1991年に里帰りを果たす取り組みがされました。

これを機に、「国際交流」が生まれました。

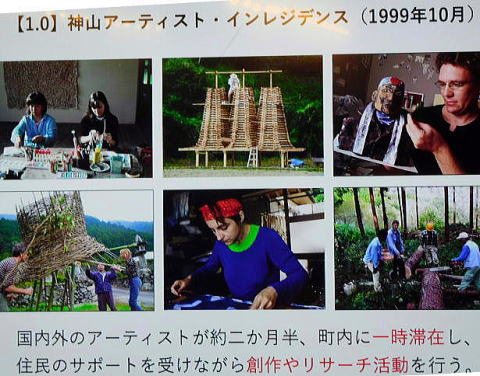

「神山アーティスト・イン・レジデンス」(1991年)を立ち上げ、国内外のアーティストが約2カ月半、町内に一時滞在し、野外作品の創作活動が始まりました(写真)。

その活動から移住者が生まれ、移住者のつながりで移住する人が増えていきました。

働く場所を自由に

2004年に町に光ファイバー網ができ、働く場所を自由に選べる人に注目しました。

一定期間、地域に滞在する取り組み「ワーク・イン・レジデンス」(2008年)のアイデアが生まれ、古民家を改築し、多様な人材が集うサテライトオフィスが誕生しました(2010年)。

「えんがわオフィス」(2013年7月)では、放送局と結んで映像関係の業務を行っています(写真)。

商店街は空き家の利活用が進み、町では子育て世帯向けの集合住宅8棟(家族18世帯+単身者6人入居)を建設し、木質バイオマスボイラーの共用施設コモンハウスが附属しています(2016年)。

城西高校神山分校では、学科再編し、環境デザインと食農プロデュースの2コースとなり、町営の寮で、県外の生徒を積極的に受け入れています。

神山町の「フード・ハブ・プロジェクト」は、小さな農家と小さな消費を結ぶ、「農業と食文化の地域内循環システム」で、食農教育NPOを設立し、2018年度グッドデザイン賞金賞を受賞しています。

「神山まるごと高専」

起業家を育成するため、2023年に神山町に開校した高等専門学校「神山まるごと高専」は、私立の全寮制の高専です(写真)。

企業や個人から寄附金を調達して設立。全国から約80人の学生が、起業に必要な知識や起業家精神を学ぶ。世界で活躍する起業家やアーティストが毎週集う高専です。

企業から約100億円の寄附金を募り、運用益を学生の学費と寮費にあて、無償の学校を実現しています。

入試倍率は2023年度が併願含め約10・8倍、24年度は約10・6倍でした。

成功の秘訣は、働き方の自由度が高く、地域の活動的な人材と、地域内の経済循環を発揮していることです。

小松島市「自治体DX」

23日の小松島市は、「自治体DX推進による業務改善」がテーマです。

デジタル技術とデータの活用では、「ガバメイツピット」のツールを活用し、業務手順と所要時間を他市との違いを確認し、改善を手軽に進めています。

改善は、一人ではなく、みんなで取り組む体制を構築。チームワークを醸成して、メンタルヘルス不調と離職率を低減させ、風通しの良い職場環境を実現していることが注目されます。