ガストロノミックイノベーションきっかけは

問 政府の内閣府事務局と最初の打合せを、昨年4月23日にオンラインで行っている。

計画・相談を働きかけるきっかけは、どうしたことから始まったのか。

企画部長 令和5年末頃、地方大学・地域産業創生交付金を所管する内閣府事務局が、鶴岡サイエンスパークの視察を訪問した際に、交付金制度として紹介されたことが契機となった。

その後、大学関係者と参画の是非等についての相談があり、庁内合意を経た上で、申請に至った。

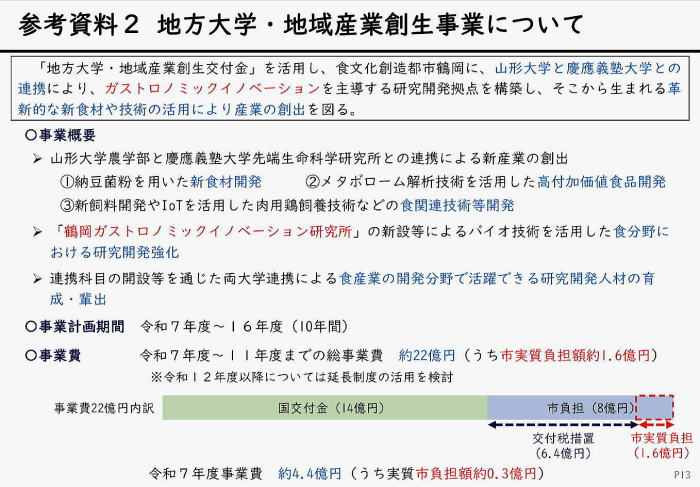

問 事業費は5年間で約22億円。うち国庫負担が約14億円に、交付金と特別交付税措置の6・4億円の計20・4億円が国負担で、市の実質負担は約1・6億円とされている。

令和7年度事業費は4・4億円で、国庫負担が約4・1億円で、市の実質負担は約3000万円とのことだ。

交付対象事業ごとの事業者と、交付金の内容や使い方はどうか。

企画部長 食産業創造事業では、企業と大学の共同研究を実施し、新食材や付加価値の高い食品の開発、食産業の振興に取り組む。

大学改革事業では、山大農学部においてカリキュラムの改編や、山大農学部と慶應先端研での連携科目開設、食産業の開発分野で活躍できる専門人材を育成する。

研究開発力を強化するため、鶴岡サイエンスパーク内に、鶴岡ガストロノミックイノベーション研究所を新設する。

研究基盤整備開発事業では、新設する研究所において、山大農学部と慶應先端研の共同研究を推進する。

実施計画推進事業では、推進会議運営や、情報発信に取り組む。

令和7年度は、(公財)庄内地域産業振興センター内に、食産業創造事業の間接補助事業者として、コーディネーターを配置し、1億4000万円を交付する計画である。

山大農学部と慶應先端研には、大学改革事業と、研究基盤整備開発事業、連携科目の開設に関わる経費や、新設研究所の運営経費として、それぞれ1億6600万円と、1億円を交付する計画である。

問 国立大学協会は昨年6月に声明を出し、2004年の国立大学法人化以降の20年間で、国からの運営費交付金が1631億円削減され、「もう限界」と窮状を訴えている。

国が責任をもって確保・拡充すべき、国立大学の運営費交付金が削られ続けた。

その中で、「地方創生」で地方大学にスポットを当て、得意研究分野と地域産業振興、人材育成などをミックスし、財源を重点配分してゆくのが、政府が進める「地方大学・地域産業創生交付金事業」の本質である。

この計画、事業について、市民理解が進んでいない。

大学の抱える課題や背景も含め、市民に示す必要があると思うがどうか。

企画部長 計画で得られた研究成果は、市の食文化を支える地域企業や、第1次産業の担い手である農家、さらには観光業を中心とする関連産業へも積極展開し、様々な分野へ波及効果をもたらすことで、地方創生の実現を目指す。

計画の理念や目的等について、市民向けイベントを通じたプロモーションや、パンフレット等を活用し、広く市民に周知する機会を持ち、市民理解の醸成に努める。

問 推進と検証の体制はどうか。

企画部長 推進体制では、推進会議の会長は市長が担う。

委員として、山大農学部と慶応先端研、フェルメクテス(株)が入り、その下に事業責任者と副事業責任者を置き、市が事務局を担う。

検証体制は、客観的な評価を得るために、外部有識者による評価委員会を設置し、結果については毎年度、市ホームページ等で公開したい。

問 山大と慶應の連携科目開設の計画と、スケジュールはどうか。

企画部長 連携科目は、山大農学部からは農業・食品加工に関する講義、慶應先端研からはメタボローム解析・バイオ技術に関する講義、新たにDXとか起業家に関する講義を開始する計画である。

スケジュールは次年度、両大学で準備を行い、令和8年度に開設したいと考えている。

2025.02.14 議会への主要事項説明会 資料から

避難所ガイドライン改定 市の対応は

問 政府では、能登半島地震を踏まえ、避難所の運営指針・ガイドラインの改定を行った。

被災現場で直面する避難所等での課題を教訓に、最低限守るべき指標と、国際基準を採用した項目がある。

市の対応と検討はどうなっているのか。

危機管理監 市の避難所開設・運営マニュアルでは、居住スペースを1人当たり3・0㎡としており、指針等で示された1人当たり3・5㎡を現状では満たしていない。

今後1人当たり3・5㎡を満たすよう変更を検討し、分散避難などの居住スペース確保に向け、必要な検討を行ってゆく。

間仕切りつきの段ボールベッドを約1300台保管し、避難所開設時に速やかに設置するため、海岸地域の避難所などへは、事前に分散配備している。

不足する場合は、防災倉庫から各避難所へ運搬し、生活空間の確保に取り組んでゆく。

入浴機会の確保と、避難所の仮設風呂は、指針等で50人につき1か所が必要と記載されている。

市の地域防災計画では、数値基準は設けておらず、被災を逃れた入浴施設の開放と、自衛隊等による入浴支援を要請するとしている。

今後は基準を踏まえ、民間施設や、自衛隊などへの要請等の対応をする。

トイレの確保と管理は、避難長期化の場合は、20人につきトイレ1基の配備が必要である。

市は、避難所等に約3万8000個の携帯トイレと、約200基の簡易トイレを備蓄している。

令和6年9月に、庄内環境保全協同組合と災害協定を締結し、災害規模に応じて必要な避難所等に、仮設トイレを設置する。

今後も基準を踏まえ、備蓄や協定により、避難所の衛生環境改善を図ってゆく。

避難所の食事の質の確保は、市では平時から避難所等に、水やアルファ化米などを備蓄し、発災後24時間以内に、協定締結している地元スーパーなどから避難所等へ、軽食等を提供することとしている。

さらに発災から72時間以内を目安に、市の委託や、地域の自主防災組織等による炊き出し等の食料供給を行う。

今後は基準を踏まえ、温かい食事が提供できるよう、キッチンカーや、飲食店等との連携も含め、研究してゆく。

このたびの指針等の改定に対して、鶴岡市地域防災計画や、避難所開設・運営マニュアル等への反映を、関係部局と共に検討を進める。

指針改定の趣旨を尊重し、市民等が災害時に躊躇なく避難所へ避難できるよう、良好な生活環境の確保に取り組んでいく。

問 指定避難所ごとで温かい食事の提供は非常に重要だ。

そこに今般議論されている学校給食センターの問題がある。

今後、給食センターの施設を1つに集約していくのか。

広大な鶴岡市で各給食センターの果たす役割は大変重要であり、以前、愛媛県西予市の洪水被害の際に、給食センターで職員が温かい食事を提供し続け、被災者を支援したという取り組みがあった。

公共公務を果たし、命を守るという上で、学校給食センターが果たす役割を指摘しておきたい。