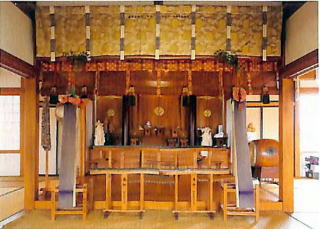

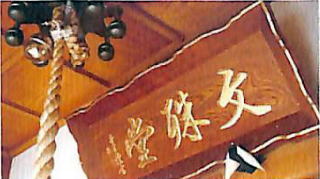

野田目の文殊堂に祀られている文殊菩薩は、伝承によると、文殊菩薩騎獅像(きしぞう)で、聖徳太子の作と伝わる。

昔から「3人寄れば文殊の知恵」との諺(ことわざ)があるように、人々に身近な文殊様である。

出羽の文殊と言われ、日本の3大文殊の一つという人もいるほどである。

羽黒山の学頭(がくとう)(管長)がいた学頭寺に安置され、南北朝時代末期に学頭寺が退転し、この時御像が行方知れずになったという。

羽黒一山の修験(しゅげん)が八方探索したが見つからず、行方が遙(はる)かとしてわからなかった。

ある日、羽黒山頂の壇所院(だんしょいん)の院主が、ふと北方に光を発し輝くのを見た。

不思議に思い詮索(せんさく)したところ、大沼の水中に、羽黒の文殊様があり、水中から救い上げ、傍(かたわ)らの勝地(しようち)(景勝の地)に祠堂(しどう)を建て安置した。

この時、大沼の北方地形は、月山8合目の弥陀ヶ原(みだがはら)の御田(湿原)に似ていたので、その地を野田ノ眼と名付けたと伝わる。

古来より藤島地域は羽黒山とのかかわりが深く、文殊堂も羽黒山系の寺院であったと思われる。

明治時代の神仏分離(しんぶつぶんり)令により、文殊社となり、神道(しんとう)に切り替わったが、文殊菩薩騎獅像は境内に鎮座する天満神社とともに、学問・受験の神仏として深く信仰され、春と秋には例大祭がとりおこなわれている。

文殊様の守り本尊は、特に卯(う)年生まれの人が、功徳(くどく)を受けることが出来ると云われる。

文殊菩薩騎獅像は、木彫りで美しい御仏(みほとけ)である。