年の始めにあたり、八栄島村のおこりについて書いてみたい。

八栄島地区は庄内平野のほぼ中央に位置している。

今野川と荒川が合流して藤島川となり、藤島元町を貫流し、豊栄集落の南に土砂を運び、高台をつくり、砂質壌土で畑作に適している。

一方、祓川を源流とした京田川が小中島集落の東北を流れ、肥沃な土地で壌土系の地質は稲作に適し、農業生産に恵まれた地域である。

八栄島地区と長沼地区は、この藤島川と京田川にY字型に挟まれた緑の大地である。

藤島川と京田川は庄内町落合で、地名の通り落ち合う(合流)。

昨年7月25日の記録的な大雨で、三和集落を始め、河川の越水で海のように囲まれた所が多数出た。

藩政時代は、八色木村は松山領で、落野目村(豊栄)と小中島は庄内領であった。

明治10(1877)年9月、落野目村を豊栄村と改めた。これは、同じ郡内の新堀村(酒田市)に落野目村があったので改名した。

豊栄村は、豪農日向三右衛門(貴族院議員)が酒井藩と親交があった縁で、豊かに栄えると言うめでたい村名を戴いた。

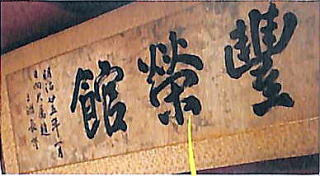

豊栄集落公民館に、明治5年8月 日向君届題 三州長筆による「豊栄館」の扁額がある。

明治21(1888)年に市制・町村制が発布され、合併の自治体は戸数300戸以上を有するとされ、特別の事情がない限り変更されなかったが、八色木・豊栄・小中島3ケ村は、202人連盟の「新村造成願」の嘆願書が県に提出された。

当時の新村計画は、長沼、小中島、八色木、豊栄の4ヶ村連合を分割し、小中島を藤島村に、八色木村と豊栄村の2ヶ村を長沼村に連結するとされていた。

嘆願書では、八色木村は小中島村と豊栄村の間にあり、小中島とは距離わずか4丁、豊栄へは1丁に満たず、3村を合併して一つの自治体になることを欲するとの趣旨が述べられている。

明治22(1889)年4月1日、藤島、渡前、東栄、八栄島、長沼の各村が発足した。八栄島村の誕生である。