省内には横井時敬同様、東京農林学校農学科を卒業し、農務省仮試験場主任志岐守秋(108歳写真)がおり、かたわら各県の農事巡回教師をしていた彼を派遣した。

県内には8月から9月まで45日間滞在し、東田川郡では、山添村・藤島村・余目村で稲作講話を行った。

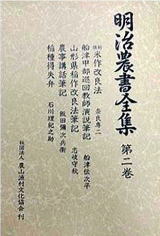

その講話は『山形県稲作改良筆記』(「明治農書全集第2巻所収」)という冊子にして県下に配布された。

内容は、選種・抜穂・種籾貯蔵・種籾水浸法・播種・苗代・稲の種類・肥料・乾田・牛馬耕・排水・灌漑・除草・刈籾と乾燥など稲作新技術のほぼ全てに渡るものであった。

翌年4月から5月の32日間県内を巡り講話した。

こうして2度にわたる講話は、農民の稲作改良の考え方を変える大きな役割を果たした。

しかしその考えになったのは地主が多く、小作農民までの普及は難しかった。そこで、地主は馬耕技術に優れた若勢に米1俵を料外に提供するなどする一方、反対に馬耕しない小作人に耕地を貸さないと脅す地主もいた。

じぐざぐな経過を経て明治29年に、水田総面積1万3871町歩のうち8600町歩、総面積の6割強が乾田になった。