耕すことは当然人力で、腰まで抜かることもあった。稲の生育には適当でなかった。

まず田圃の温度が低いこと、酸素の供給不足で肥料分解や根の発育が遅いこと、田圃に植える株数も、病中害防止のため疎植であること、また増収で大事な、8月の厚い時期に、水田の水を完全に抜いてヒビが入るほど乾かす「中干し」ができないこと。

それで収量も多くて2石(300㎏)ほどで現在の半分以下で品質も落ちる。

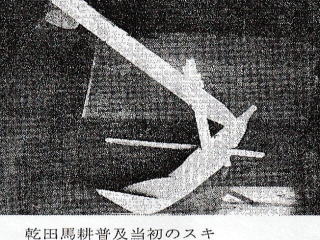

明治15年、ドイツのお雇い農業化学者フエスカは全国を視察し、耕運が浅いこと、福岡の抱持上犂は深く耕せると、福岡の乾田馬耕を推奨した。

農商務省は乾田馬耕など農事改良を研究し、前述の横井時敬らを迎えて勧農策として全県に普及することにした。山形県も取組む。

碑文にあるように、明治17年2代県令折田平内は、県下を巡り乾田馬耕を説き、地主たちであろう、庄内三郡から2名づつ、次の6名を福岡に派遣した。

飽海郡山谷村斎藤庄左衛門・同郡米島村菅原孝胤・東田川郡藤島村佐藤多右衛門・同郡横山村大川源作・西田川郡道形村菅原豊蔵・同郡下清水村五戸林太・東田川郡役所御用掛堀季雄。

碑文は「毎郡選力田者二人使行學之」と記している。

さらに明治18年千歳園内に馬耕伝習所を設け志願者を募集した。

しかし、珍しさだけ先行して進まず、明治19年県会は「農家の資力不足と馬操作に不慣れのため」とし、馬耕予算を否決し、稲作改良碑文にも「民不悦事遂廃」とある。

抱持立犂